近日,多个省市卫生健康行政部门陆续发布公告,一批医疗机构主动申请降低医院等级,引发业内关注。

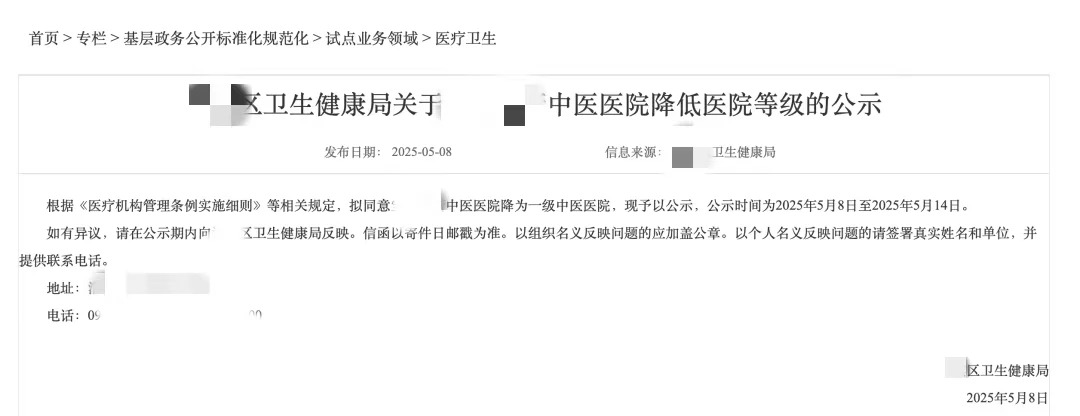

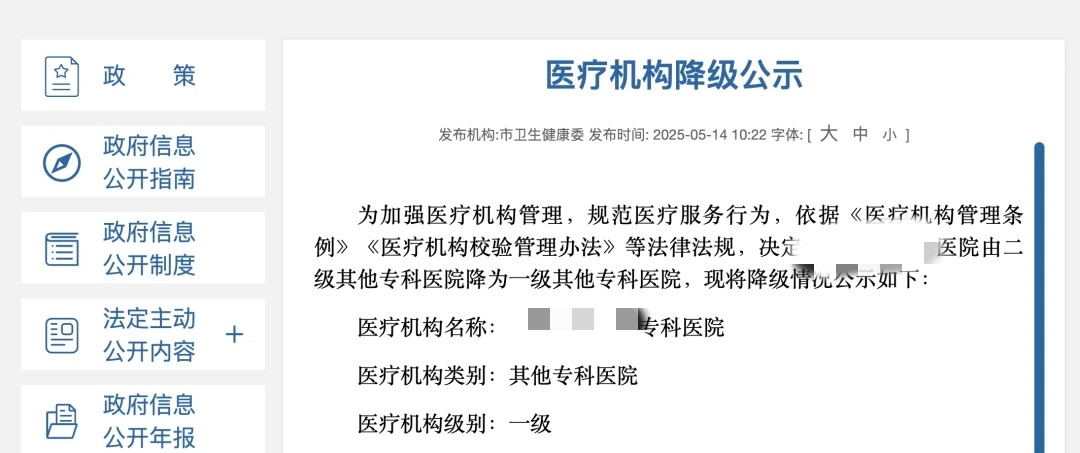

多家医院主动申请降低等级 根据某卫生健康局于今年5月和6月发布的公告,某中医医院主动申请将核定床位数从原来的80张缩减至20张,同时将医院等级由二级中医医院调整为一级中医医院。该院成立于2010年,系民营非营利性医疗机构。 在四川,某泌尿专科医院也已完成等级调整。该院成立于2002年,为非营利性民营专科医院,设有床位20张。调整后,医院级别由二级变更为一级。 湖南的某医院(某妇科医院)亦于近期完成等级下调。该院成立于2008年,原为二级专科医院,此次主动申请调整为一级医院。 事实上,类似的等级调整在更早前已有先例。 位于安徽的某医院曾申请由原二级综合医院调整为一级综合医院,并已获批准。该院成立于2013年,属民营非营利性医院,建筑面积逾8000平方米,设有标准床位102张。 在四川,某耳鼻喉医院由原三级耳鼻喉专科医院调整为二级耳鼻喉医院;某皮肤病专科医院则由二级专科医院调整为普通专科门诊部。 医疗机构为何主动降级? 对于医疗机构的降级潮,知名医改专家徐毓才表示:“这些主动降级的机构,多数是之前批准或被初步认定等级而未经过医院等级评审的机构。它们主动申请降级,核心原因在于‘求生存’。一方面不希望再为保持原有等级花钱,主要是设备、人员、床位规模确实不能满足现行等级要求,另一方面则是不希望因为等级被医保检查处罚。” 也有多位业内人士认为,民营医院面临的经营环境日益严峻,其“降级”并非偶然,而是多重因素叠加的结果。 一方面,随着医保支付方式改革(如DRG/DIP)的深入推进,医院的盈利模式受到巨大冲击。 据专家分析,DRG/DIP付费改革导致民营医院的平均利润率从改革前的11.3%降至5.7%,甚至有40%的民营医院陷入亏损状态。这使得许多民营医院在运营上面临巨大压力,为了控制成本、减少亏损,主动降低等级以适应新的医保政策和市场环境成为一种选择。 另一方面,医疗市场的竞争日益激烈。公立医院在医疗资源、品牌信誉和医保政策方面仍占据主导地位。 尽管民营医院数量不断增长,甚至在2018年已超过公立医院,占比达到60.40%,但有数据显示,一级及以下民营医院占比高达83%,而三级医院仅占2.3%。这意味着大多数民营医院在疑难重症诊疗能力上与公立医院存在较大差距,难以吸引高端患者。 此外,人口结构的变化也对民营医院,特别是妇产科和儿科医院造成冲击。 结婚人口和出生人口的持续减少,直接导致相关专科医院的患者数量下降,收入锐减。这种市场需求的变化,使得一些原本定位为二级甚至三级专科医院的民营机构,不得不重新审视自身定位,选择降级以求生存。 至少上千家定点机构退出医保 今年以来,至少上千家定点医药机构解除医保协议,或主动退出或被动出局,其中仅某省2个市医保局不到半年解除协议的定点医药机构就超过1000家。 同时被动退出的医院多源于医保违规被揪出。例如某市3月通报7家医院因虚构诊疗、伪造文书等行为套取医保基金,被中止协议6个月;某市医保局4月通报解除一家民营医院的医保定点服务协议,因该医院被飞检揪出过度检查、重复收费等多类违规行为。 2023年下半年开始的“退保潮”延续到了2025年,且数量有增长态势。 医保定点资质大洗牌的同时,准入也在收紧,叠加医保基金监管全面从严的大背景,医保资质淘汰赛可能更加残酷。此外,迫于自身经营和医保监管压力主动退出的民营医疗机构(以中小民营医疗机构为主)也不在少数。 6月24日,国家医保局发布《关于进一步加强医疗保障定点医疗机构管理的通知》,其中明确提到,各地医保部门要立足实际完善定点医疗机构退出机制,细化退出具体要求,并公布了暂停医保基金结算和及时解除医保协议的相应情景,具体如下: 7月24日,国务院新闻办公室“高质量完成“十四五”规划”系列主题新闻发布会上再度强调,要聚焦欺诈骗保举报线索和大数据筛查线索相对集中的地区,聚焦医保基金使用管理风险较高的定点医药机构、参保人、医保经办机构等主体,深入开展集中整治。 目前,2025医保国家级飞检已正式启动,各地省级飞检也在加速跟进,且均采用“四不两直”方式,预计还将有部分医院因医保违规行为被暂停或终止医保支付资格。

医保定点机构准入门槛抬升