最近,不少医务人员的收入变化成了大家讨论的焦点。在小编看来,这不是偶然出现的个例,从各地反馈来看,降薪的范围正在不断扩大,其背后藏着医疗行业发展中需要拆解的复杂问题,快跟紧小编的脚步,我们来一探究竟~

一、降薪范围扩大,多地医院出现收入下滑

近期,医务人员收入下降的现象逐渐从个别案例演变为全国性趋势。多家三甲医院医生在社交媒体反映,收入降幅达 30% 甚至 「腰斩」:某三甲医院外科医生透露,去年绩效工资直接减半,夜班费从 130 元降至 65 元,扣除五险一金后基础工资所剩无几,部分科室医生月收入不足 5000 元;某医科大学第二附属医院自 2024 年 9 月起停发基础绩效,全院医护月收入普遍降至 3000 元左右,住院医师仅靠浮动绩效维持生活,内科医生主诊 30 名患者的月奖金仅 2000 元。

2025 年初,更多医院加入 「过紧日子」 的行列,包括部分三甲、二甲医院,降薪范围仍在扩大。据网友爆料,某大型三甲医院已启动实质性裁员减容!不仅护士奖金从 1.9 万缩水至 1.4 万,降幅高达 5000 元,更有两批护士部分年轻医生被裁!

二、超半数医务人员收入下降,绩效成主要影响项

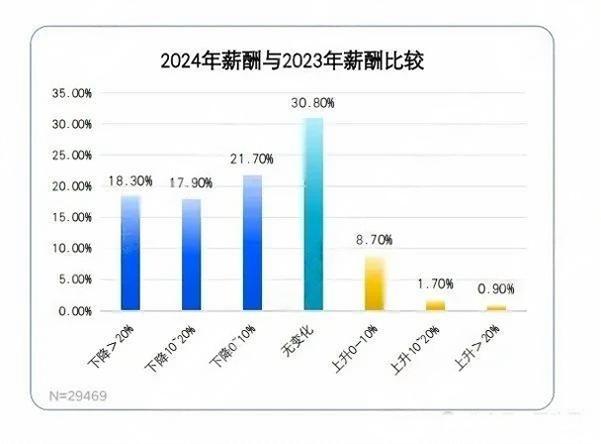

《医疗人才 2024 年薪资及就业调研报告》(覆盖全国 29 个省份的 29469 名医务人员)用数据印证了降薪的普遍性:2024 年有 57.9% 的受访者薪酬下降,较 2023 年的 37% 上升 20 个百分点,相当于每 2 名医务人员中就有 1 人收入缩水。

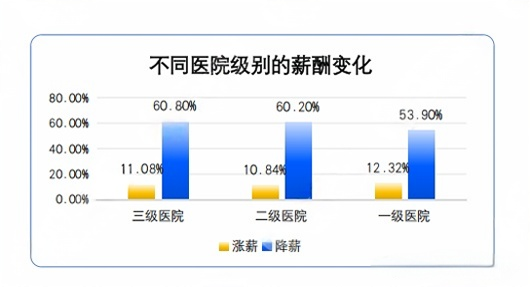

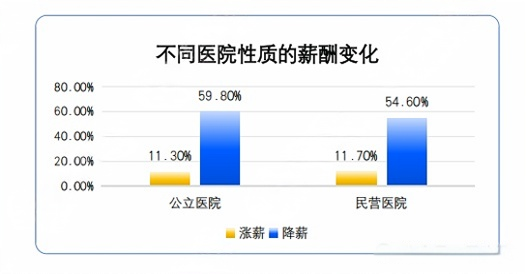

从结构上看,降薪呈现明显的 「分层特征」:二三级医院降薪人员占比达 63.2%,显著高于一级医院的 41.5%,这与大医院绩效工资占比更高直接相关;公立医院降薪比例(61.8%)远超民营医院(38.7%),因公立医院受政策调控和医保支付影响更直接。

值得注意的是,绩效工资成为 「重灾区」。公立医院薪酬结构中,基本工资(占 30%~40%)与工龄、职称挂钩,相对固定;绩效工资(占 60%~70%)则与科室营收、工作量、成本控制等挂钩,波动性极大。

三、降薪背后多重因素交织的行业挑战

医务人员降薪并非孤立事件,而是医疗行业在政策调整、资源分配、运营模式等多重压力下的集中爆发。

1. 医保支付改革:「多做多扣」 的逆向激励

以 DRG/DIP 为核心的医保支付改革,本意是通过 「按疾病分组付费」 控制医疗费用,但在实际落地中形成了 「超支即扣绩效」 的刚性约束。具体而言,医保部门会为每种疾病设定支付定额,若实际花费超出定额,差额需由医院或科室承担。

2. 财政投入不足与医院运营压力:双重挤压下的生存困境

2017 年药品耗材零加成政策全面实施后,公立医院失去了最大的收入来源 —— 此前药占比(药品收入占总营收比重)可达 40%,政策落地后骤降至 25% 以下。但诊疗服务价格调整(如门诊费、手术费上调)进展缓慢,全国仅 30% 的城市完成调价,导致医院收入缺口持续扩大。

3. 患者流量失衡与内部管理积弊:隐性降薪与分配不公

医疗资源 「虹吸效应」 加剧了不同层级医院的收入分化。在某地级市,3 家三甲医院占据了 70% 的患者资源,周边县级医院门诊量下降 40%,只能靠急诊和慢性病患者维持运营,「科室每月营收不够付水电费,绩效自然无从谈起」。内部管理问题更凸显分配矛盾:部分医院行政后勤人员占比高达 40%(政策建议不超过 15%),且绩效与临床医生持平 —— 某医院行政科员月薪 8000 元,而同工龄的住院医师仅 6500 元。

四、破局之路:政策与医院的双向探索

面对降薪困局,各地已开始从政策调整和医院改革两方面寻找突破口。

1. 政策引导:医保回款提速与财政支持加码

医保基金回款周期长曾是医院现金流紧张的主因,而 「即时结算」 政策正在改变这一现状。浙江某三甲医院通过医保预付机制,每月可提前拿到当月预估费用的 60%,回款周期从 45 天压缩至 18 天,一年释放流动资金 1.2 亿元,「终于能按时发绩效了」。

财政投入也在向临床一线倾斜。山东近 5 年对公立医院的财政补助年均增长 25%,其中 80% 用于人员经费;济南通过动态调整医疗服务价格,将普通门诊费从 10 元提至 25 元,住院护理费从 20 元提至 50 元,直接带动医务人员收入增长 18%。

2. 医院改革:技术赋能降本与绩效规则重构

技术革新正在为医院 「节流」 提供空间。河北医大一院引入 DeepSeek 医疗大模型后,肿瘤诊疗方案制定时间从 4 小时缩短至 2.4 小时,医生日均接诊量提升 40%。

绩效分配规则的优化更直击痛点。某省级医院重新制定分配方案:明确临床一线绩效占比不低于 50%,行政后勤最高 10%;将「工作量、技术难度、患者满意度」 作为核心指标,取消 「设备折旧、病源数量」 等不合理扣分项。

五、结语

医务人员的薪酬问题,本质是医疗价值如何合理分配的问题。当医生为 「控制成本」 而犹豫是否开检查单,为 「绩效扣除」 而减少夜班接诊,最终受损的是患者的医疗质量。

破解困局需要多方合力,在政策层面,需加快医疗服务价格动态调整,让医生的技术劳动得到合理回报;医院层面,要优化管理、砍掉冗余成本,把钱花在临床一线;社会层面,则需重新认识 「医疗不是消费」—— 医生的专业价值不应被廉价化,合理的薪酬是保障他们专注「治病救人」 的基础。